| 名前 | ヒッタイト |

| 別名 | ヒッタイト王国、ヒッタイト帝国など |

| 成立 | 紀元前16世紀頃 |

| 滅亡 | 紀元前1180年頃 |

| 場所 | アナトリア半島東部、シリアなどに領地があった |

| コメント | 鉄の民族とも言われるが諸説がある。 |

ヒッタイトはアナトリア半島に割拠した勢力であり、鉄の民族として歴史に名を残しています。

メソポタミア文明の属するバビロン第一王朝の勢力を滅ぼしたのもヒッタイトだと伝わっています。

ヒッタイト帝国は時代区分で考えるとヒッタイト古王国、ヒッタイト中王国、ヒッタイト新王国に分けられる事が多いです。

ヒッタイト新王国の時代にエジプト新王国とカデュシュの戦いを繰り広げており、ヒッタイトとエジプト新王国の間では世界最古の平和条約とも呼ばれるカディシュ条約が締結されました。

過去にはヒッタイトは紀元前1200年のカタストロフにより、海の民の侵攻があり滅亡したと考えられてきました。

しかし、近年の研究では王家の内紛などにより、首都のハットゥシャを放棄するなど、海の民とは別の理由でヒッタイトが滅亡したのではないか?とも考えられる様になっています。

ただし、考古学的な見解でもアナトリア半島の沿岸に海の民が現れた事は確実であり、海の民の侵攻によりヒッタイトの制度が混乱し崩壊したのではないか?とも考えられる様になってきました。

ヒッタイトの滅亡に関しては現在でも謎が多い状態です。

今回は鉄の民族とも呼ばれたヒッタイトの歴史を解説します。

ヒッタイトの場所

画像はヒッタイト以前のアナトリア半島の勢力図

(画像:http://geacron.com/home-en/)

ヒッタイトは現在のトルコ東部を中心に栄えた国です。

ヒッタイト人はアナトリア半島に最初からいたわけではなく、紀元前2000年よりも前の状態ではハッティ人やルリィ人がアナトリア半島に居住していました。

ヒッタイトのややこしい所ですが、正確にはハッティ国と呼ばれており、ヒッタイトとは現代人の呼称となります。

さらに、ややこしい事にヒッタイトの支配民族がハッティ人ではなく、支配されていた側の民族がハッティ人です。

この動画では、アナトリア半島に元いた支配される側の民族はハッティ人と呼んでいく事にします。

尚、ヒッタイトと言えば「鉄」を作った民族とも考えられてきましたが、最近の研究ではヒッタイト以前のハッティ人の段階でアナトリア半島には既に鉄があったとされています。

ただし、ハッティ人の鉄は質が低すぎて、農具や武器などでは使うことが出来ず、せいぜい祭祀用での役目しかなかった様です。

ハッティ人が造り出した鉄よりも、隕石から採取した隕鉄の方が遥かに質がよかったとされています。

ヒッタイト人がアナトリア半島に移動

紀元前2000年ごろになると、黒海とカスピ海の北にいたアーリア系(インドヨーロッパ語族)が大移動を始めました。

黒海やカスピ海の北にヒッタイト人もいたと考えられており、移動を始める事になります。

インド・ヨーロッパ語族がヨーロッパやインドの方に移動したり、コーカサス山脈を越えてアナトリア半島やオリエントの地に流れ込んできたわけです。

ヒッタイトも属するインド・ヨーロッパ語族は、紀元前2200年頃に地球規模も寒冷化もあり、食料を求めて徐々に移動してきたとも、人口の増加により食を求めて移動してきたとも考えられています

インド・ヨーロッパ語族の大移動により、アムル人が押し出されてしまいメソポタミアのウル第三王朝に流れ込れ込みました。

大量の難民がウル第三王朝に殺到した事で、ウル第三王朝は滅亡しています。

メソポタミア地方は大混乱となりますが、混乱を制したのが難民であったはずのアムル人でありバビロン第一王朝を建国しました。

アムル人が元いたシリアの場所には、フルリ人が入る事になりミタンニ王国を建国する流れとなります。

インド・ヨーロッパ語族はアナトリア半島にも雪崩込み元いた民族であるハッティ人を征服してしまいました。

アナトリア半島に雪崩れ込んだインド・ヨーロッパ語族がヒッタイト人です。

ヒッタイト人はルウィ人も蹴散らし、アナトリアに入ったと考えられています。

カーナルの誕生

ヒッタイト人は文字を持ってはおらず、記録は残しませんでした。

しかし、メソポタミア地方の北部にいたアッシリア人は文字を持っており、交易の為にラクダを引きアナトリアを訪れたわけです。

メソポタミアには銅や銀などが少なく鉱物が豊富なアナトリア半島を訪れる事になります。

当時のアナトリア半島ではヒッタイト人達の都市国家が多くあったと考えられており、都市国家の王たちはアッシリアとの交易を許可しています。

ヒッタイトの都市にあるアッシリア商人の居住地はカーナルと呼ばれました。

ヒッタイトの最初期の時代はヒッタイト王からの記録は殆ど発見されておらず、大半がカーナルからの出土資料となります。

アナトリア側とアッシリア側の王がアッシリア商人の保護の為に結ばれた条約なども発掘されている状態です。

尚、アナトリアの人々は全く文字を使わなかったわけではなく、アッシリア商人を介しての文書のやり取りは行われていた事が分かっています。

多言語が飛び交っていたアナトリアですが、アッシリア商人が記録しただけの事はあり、出土される記録の大半が商業取引に関わる内容になっています。

アッシリア商人が残した文章の中には借金返済の記録や離婚調停、ヒッタイト王の関税を嫌い密貿易や脱税を支持する文章なども見つかりました。

今も昔も人間というのは変わってはいないという事なのでしょう。

因みに、アッシリア商人が残した文書によると、当時のヒッタイトは文字はありませんが、複雑な行政機構があった事が分かっています。

ヒッタイトの都市王は様々な官職を部下に与えていました。

ピトハナとアニッタ

当時のヒッタイトの最大都市はカネシュであり、当時としては最大級のカーナルがあった場所でもあります。

こうした中でクッシャラにいたピトハナとアニッタの親子は、カネシュに夜襲を仕掛けました。

カネシュにはワルシャマ王がいましたが、ピトハナとアニッタの親子はカネシュを占拠してしまったわけです。

ピトハナとアニッタの二人はヒッタイト王国の始祖的な立場にもなりますが、元いたクッシャラが何処なのか分からなくなっている状態でもあります。

カネシュを占拠したピトハナが亡くなると、子のアニッタが後継者となり、周辺国を攻撃しヒッタイトの領域を拡大させて行ったと伝わっています。

アニッタが中央アナトリアの大部分を占拠し大王を名乗った話も残っている状態です。

歴史上初の戦車の記録

アニッタが戦場に出た記録の中で「1400の歩兵と40の馬車」という記録があります。

現代人の感覚で言えば1400人の兵士では少ないと感じるかも知れませんが、注目したいのが「40の馬車」とい書かれている部分です。

アニッタが率いる軍の40の馬車というのは、40両の戦車だったのではないか?とも考えられています。

ヒクソス以前の古代エジプトやメソポタミアでは、戦車が流行らなかった様ではありますが、ヒッタイトは初期の頃から戦車を持っていたとも考える事ができるはずです。

エジプトとメソポタミアを合わせたオリエント近郊で、最初に戦車を戦場に投入した記録がヒッタイトだとも言えるでしょう。

メソポタミア文明の代表格でもあるシュメール人も戦車を使っていた記録はありますが、スポーク付きの車輪がないなど廃れてしまった話があります。

ハットゥシャに呪いをかける

アニッタはハットゥシャも征服した話があります。

ハットゥシャ後のヒッタイトが首都とした場所でもあります。

この時に、アニッタはハットゥシャの攻略に余程苦戦し恨みが積っていたのか、ハットゥシャを破壊しつくし「後々再興する事は無い様に」と呪いの言葉までかけた話しが残っている状態です。

ただし、アニッタの願いとは裏腹にハットゥシャは再興されただけではなく、ヒッタイト王国の大半が首都だった場所となり、ヒッタイトの最重要都市となります。

ハットゥシャは防衛に優れており、後に長くヒッタイトの首都となります。

アニッタは伝説上の人物に思うかも知れませんが、銘文が刻まれた青銅製の槍先が出土しており、実在の人物だと考えられいます。

ヒッタイトの暗黒時代

アニッタは周辺国を倒し領域国家を成立させた様にも見えましたが、アニッタが亡くなると後継者になったのが一族の者ではなく別の街の支配者であるズズという人物です。

ヒッタイトの英雄的な存在でもあったはずであるアニッタから、ズズへの継承がどの様なものだったのかはよく分かっていません。

アニッタ自身に関してもヒッタイトの遠祖だとはされていますが、本当にヒッタイト人だったのかも分からない状態です。

アニッタの時代からヒッタイト帝国が成立するまでに100年ほどありますが、この間にアッシリア商人がアナトリア半島に来なくなり文字資料が無くなってしまいました。

エーゲ海や古代ギリシアの方では文字資料がない暗黒時代がありましたが、ヒッタイトも暗黒時代に突入してしまったと言えるでしょう。

アッシリア商人がアナトリア半島に来なくなってしまった理由ですが、アナトリア半島の戦乱を嫌ったのではないか?とも考えられています。

この頃の遺跡を見ると火災層が残っていて、戦乱の形跡があり、アッシリア人が戦乱を嫌いアナトリアに来なくなった事は充分に考えられます。

アッシリア人は紀元前1700年ごろを最後にアナトリアに来なくなってしまい記録は途切れています

ただし、アッシリア人が来なくなった時期と、アッシリア帝国の誕生では文化の大きな断絶は無いという事も分かっています。

ヒッタイト古王国

ラバルナとタワナンナ

紀元前17世紀頃にヒッタイト帝国が誕生しますが、初代の王がラバルナという人物だったと伝わっています。

ただし、ラバルナが生きた同年代の記録がなく、後代のヒッタイト王達が「ラバルナ」と言っているに過ぎない事情もあります。

ラバルナはある意味、伝説上の王でもありますが、後のヒッタイト王たちが「大王」を意味する称号として「タバルナ」を名乗りました。

「タバルナ」は「ラバルナ」が変化した言葉だともされており、歴代ヒッタイト王たちがタバルナの存在を信じていた事は明らかでしょう。

タバルナがラバルナで大王を意味する言葉だとしたのは、ローマ帝国のカエサルが皇帝を意味する言葉に変わったのと似たような感じです。

ラバルナの称号ですが、紀元前14世紀頃になると、ヒッタイトの新王国時代になっており、この頃になるとタバルナの称号は使われなくなりました。

代わりに「我が太陽」とする称号が新王国時代では使われる様になります。

因みに、ヒッタイト帝国の歴代の王妃もラバルナの妃であったタワナンナの名を称号としています。

ラバルナの7人の息子を差し置いて後継者になったのが、タワナンナの一族の者であり、タワナンナの一族の力がかなり強かったのではないかとも考えられています。

尚、ラバルナに関しては「海まで征服した」とする記録があり、黒海まで征服したのではないかともされています。

ただし、後代のヒッタイト王が言っているだけであり、真実は不明です。

不思議なヒッタイトの王位継承

ラバルナが亡くなると、ハットゥシリ1世がヒッタイト帝国の王となりました。

先にも述べた様に、ラバルナとハットゥシリ1世は直接の血縁関係があるわけではありません。

ハットゥシリ1世の即位からヒッタイト王国の血塗られた歴史が繰り広げられるわけですが、ヒッタイトの一族は女系で相続するのが普通だったとする説もあります。

当時のヒッタイト帝国は都市国家連合であり、婚姻で結びついた二つの都市が交互に王を出す仕組みだったともされているわけです。

鎌倉時代や室町時代の持明院統と大覚寺統の両統迭立の様に、交互にヒッタイト王を出す仕組みだったのではないかともされています。

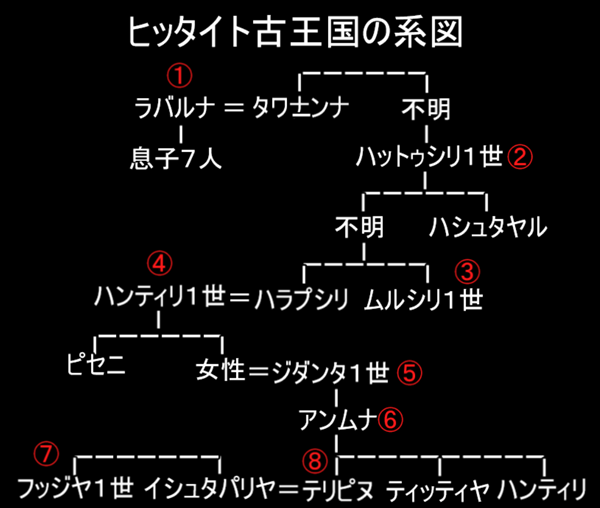

上記の図を見ると分かりますが、男系の直系で相続される例は殆どありません。

ハットゥシャに遷都

ハットゥシリ1世は首都をハットゥシャに移しました。

ハットゥシャはヒッタイトの遠祖ともされるアニッタが破壊し呪いをかけた地でもありましたが、ハットゥシャは防衛に適した地であり、ハットゥシャに遷都しハットゥシリ1世を名乗ったともされています。

ヒッタイト王国のハットゥシリ1世は有能な人物であり、中央アナトリアだけではなく、シリアにまで進出しました。

ハットゥシリ1世はフルリ人に不意を衝かれて危機に陥った事もありましたが、シリアの都市国家郡を陥落させるなど、ヒッタイトの威光を輝かせています。

ただし、ハットゥシリ1世はヒッタイトの領土を大きく拡大させる事には成功しましたが、息子や娘たちには裏切られ反乱を起こされたりもしています。

ハットゥシリ1世は自分が後継者に指名した子にも裏切られ、孫のムルシリ1世を後継者に指名しました。

ムルシリ1世はまだ子供であった事から成長するまでの間は、ヒッタイトの貴族会議であるパンクが政治の方針を決める事になります。

ハットゥシリ1世が後継者のムルシリに残した言葉があり「パンを食べ水を飲め(酒を飲まない)。ちゃんと食事をしろ。心が老いたら酒を飲め。さすればヒッタイトは栄え、従わなければヒッタイトは滅びる」と遺訓を残しています。

エジプト中王国のアメンエムハト1世は「臣下には注意せよ。信用するな。強固な砦を築け」とか述べた話しがありますが、ハットゥシリ1世も息子らに反乱を起こされ似た様な心境だったのかも知れません。

ヒッタイトがバビロン第一王朝を滅ぼす

ハットゥシリ1世が亡くなると予定通りにムルシリ1世が後継者となり、先代の拡大路線を引き継ぎました。

ムルシリ1世は歴史に残る様な偉業を成し遂げる事になります。

バビロン第一王朝は、この時は既に弱体化していましたが、ムルシリ1世は1000キロ以上も離れたバビロンまで遠征を敢行しました。

ムルシリ1世の大遠征ですが、メソポタミア側に記録が残っており、紀元前1595年か紀元前1531年だったのではないかとされています。

残念ながらヒッタイト側の歴史は僅かながらにしか残っていませんが、ムルシリ1世がバビロン第一王朝を滅ぼしたのは史実なのでしょう。

ムルシリ1世はバビロン第一王朝は崩壊させましたが、メソポタミアの地は領有せずに撤退しました。

ヒッタイトの本拠地であるアナトリアとメソポタミアでは遠すぎてしまい支配を継続する事は不可能だったのでしょう。

メソポタミアの地は文化の先進地帯であり、ヒッタイト軍は多くの戦利品を手に入れ満足して帰ったとも考えられています。

ヒッタイト軍は帰路にフルリ人達に襲撃され危機に陥りましたが、何とかアナトリア半島に帰還しました。

因みに、ヒッタイトが去った後のメソポタミアでは大混乱となり海の国第一王朝やカッシート王国が覇を競いますが、最終的にカッシート王国が勝ち残りました。

カッシート王国は後にヒッタイトと婚姻関係となったりもしています。

血塗られたヒッタイトの王位継承

ムルシリ1世はアナトリアに凱旋しますが、姉妹ハラプシリのの夫であるハンティリに暗殺されてしまいました。

ムルシリ1世は領土拡大し、バビロン第一王朝を滅ぼすまでしましたが、最後は暗殺されてしまったわけです。

歴史を見ると暗殺した者は「自分の欲望を満たす為に暗殺を行ったわけではない」と言わんばかりに、傀儡の君主を立てる事が多いと言えます。

しかし、ムルシリ1世を暗殺したハンティリは、そのまま自分がヒッタイト帝国の王になってしまいました。

ヒッタイト王になったハンティリ1世ですが、ハンティリ1世自身も娘婿のジダンタに殺害され王位を奪われてしまいます。

ジダンタも傀儡を立てたりはせず、自らヒッタイト王となりました。

ヒッタイト王になったジダンタも息子であるアンムナに殺害され王位を奪われています。

ヒッタイト古王国の王は暗殺されたりする事が多いわけですが、アンムナは無事に天寿が全う出来たんじゃないかと考えられています。

アンムナ自身は天寿を全う出来た様ではありますが、当時のヒッタイト王国は散々だった様で、旱魃により食料不足に陥り、ヒッタイトに従っていた周辺国が離反してしまいました。

フルリ人の襲撃もありアンムナの時代は苦難が多かったと言えるでしょう。

アンムナの後にヒッタイト王となったのが、諸説がありますが、アンムナの子のテリピヌの妃であったイシュタパリヤの一族の者だったとする説が有力です。

アンムナの子がヒッタイト王にならず、息子の妃の一族のフッジヤ1世がヒッタイト王となりました。

ヒッタイト王になったフッジヤ1世は、先代のアンムナの子の多くを殺害してしまったと伝わっています。

フッジヤ1世は自分のヒッタイト王の位を脅かす者は赦さなかったのかも知れません。

やりたい放題に見えたフッジヤ1世ですが、アンムナの息子の一人であるテリピヌがクーデターを起こし強制的に退位させられてしまいました。

テリピヌがヒッタイト王になったのが紀元前1525年頃だと考えられています。

これまでのヒッタイト王の後継者争いは様々な説がありますが、テリピヌがヒッタイト王になったのは間違いなさそうです。

因みに、ヒッタイトのラバルナ即位からテリピヌが即位する前の顛末は「テリピヌ勅令」という文章に残されています。

テリピヌ勅令

テリピヌがヒッタイト王となりますが、フッジヤ1世に味方した者などの命を奪う様な事はせず、許した話があります。

テリピヌはヒッタイト王の暗殺劇は王位継承順位が明確に定まっていない事が問題だと考えました。

テリピヌは勅令を出し「ヒッタイト王の後継者は正室の子がなり、正室に子が無ければ側室の子が王となり、ヒッタイト王に男性の子がいなければ娘婿がヒッタイト王になる」と定めています。

さらには、ヒッタイトの王子を殺害した者はヒッタイト王になってはならないとしました。

テリピヌはヒッタイト王国が安定しないのは、後継者問題ばかり起きる事だと考えたのでしょう。

テリピヌが発行した勅令を「テリピヌ勅令」や「テリピヌ法典」と呼ばれたりしており、ヒッタイト王であっても「テリピヌ勅令」に従わなければならず、自分の好みで後継者を決める事ができなくなりました。

テリピヌ法典ではヒッタイト王の後継者は議会の監視と助言を受けるとされており、歴史学で見るとヒッタイトは歴史上最初の立憲君主国だともされています。

歴史的にいえばマグナカルタよりも先に、ヒッタイトが立憲君主制を採用したとも言えるでしょう

ただし、テリピヌ法典は発行され直ぐに勅令が忠実に行われたわけではなく、定着するまでには時間を擁しました。

尚、テリピヌは多くの者を許し、先代のフッジヤ1世も赦そうとした話もありますが、部下達が勝手に殺害してしまったとも言われています。

この辺りはテリピヌがフッジヤ1世の殺害を指示したなどの説もありはっきりとしない部分でもあります。

テリピヌの名前は、ハッティ人の農耕の神の名前でもあり、テリピヌは民衆の多くを占めるハッティ人にも気を遣ったのかも知れません。

ヒッタイト古王国の興隆

当時のヒッタイトは飢饉や王位継承争いなどで弱体化していましたが、テリピヌは立て直しを図りました。

テリピヌの時代にヒッタイトはバビロニア式の楔形文字の表記を導入したともされています。

楔形文字の導入に関しては、もっと早い時期に導入された説もありますが、この頃から土地賦与文書と呼ばれる大量の粘土板が残される様になりました。

テリピヌと言えば敵を赦した様に寛大な君主だったと思うかも知れません。

しかし、テリピヌは都市に対する水や食料の供給に尽力しましたが、テリピヌは年貢を誤魔化した農民に対しては死刑にするなどした話も残っています。

春秋時代の名宰相である子産は寛大な統治は聖人のみが可能としており、国を統治するのには寛大さだけでは限界があるのでしょう。

テリピヌは農業生産の増加に務め巨大な穀物貯蔵庫まで設置しました。

アナトリア半島の不安定な降水量に依存していた天水農業であっても、安定した食糧生産をテリピヌは目指したと言えます。

テリピヌは中央集権体制を確立し不作への備えや国内の安定を図ったとも考えました。

テリピヌは対外政策においても成果を出しています。

テリピヌはキズワトナ国の王であるイシュプタフシュと対等の条約を結び、シリア進出への足掛かりとしました。

尚、ヒッタイト王国はヒッタイト古王国、ヒッタイト中王国、ヒッタイト新王国と3つに区分される事が多いですが、ヒッタイト古王国の最後の王がテリピヌとなります。

ヒッタイト古王国では最後に名君が現れたと言えるでしょう。

ヒッタイト中王国

テリピヌ勅令は守られたのか

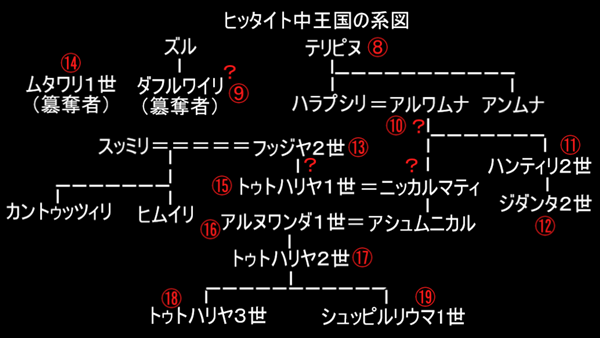

(ヒッタイト中王国の系図)

テリピヌ以降がヒッタイト中王国に分類される事になります。

ただし、ヒッタイト中王国ではトゥトハリヤ1世の時代以外は苦難の連続だったと言えます。

テリピヌが亡くなると誰が後継者になったのかイマイチ分からない状態となります。

テリピヌの後継者の一人と考えられるのがアルワムナなる人物です。

ただし、タフルワイリはズルの子という話しがあり、タフルワイリは近衛兵をしておりフッジヤ1世の失脚と共に平民に落とされた人物と同名となります。

タフルワイリが近衛兵をしていた人物と同じであれば、タフルワイリがヒッタイト王の位を簒奪した事になり、いきなりテリピヌ法典が守られなかった事にもなります。

テリピヌの後継者になったもう一人の候補がテリピヌの娘婿であるアルワムナです。

アルワムナはテリピヌの娘婿であり、アルワムナがテリピヌの後継者になったのであれば、テリピヌ法典は守られた事になります。

テリピヌの娘婿のアルワムナが後継者になったとしたら、テリピヌの決めたルールが守られたって事になるはずです。

ミタンニ王国の脅威

アルワムナがヒッタイト王になった後に、ハンティリ2世が即位しました。

ハンティリ2世はアルワムナの子の可能性が高く、テリピヌ法典が初めて守られた例にもなると考えられています。

テリピヌ死後のアナトリアの世界では、ヒッタイトの脅威となっていたのがミタンニ王国です。

ミタンニ王国はフルリ人の国ではありますが、厳密にはフルリ人はヒッタイト領内にもハッティ人やルウィ人と共に住んでいます。

ヒッタイト王国はヒッタイト人だけの国ではなく、他民族国家でもあるという事です。

ミタンニ王国は強大な戦車部隊があり当時としては軍事大国としても名を馳せていました。

エジプト第二中間期のヒクソスなども戦車を持っており、当時のオリエント世界では戦車が戦いの優勢を決める事が多かったわけです。

ミタンニ王国は高い戦車技術がありましたが、これらの技術はヒッタイトに伝わったとされています。

馬の調教名人であるキックリなる人物がヒッタイトに戦車技術を教えたとする説もあります。

カシュカ族の猛攻

ヒッタイトに脅威になっているのは、ミタンニ王国だけではなく、アナトリア北部にいるカシュカ族の存在もありました。

カシュカ族は黒海沿岸の山岳地域に住んでいましたが、ゲリラ戦を行ったりするのが得意だったわけです。

カシュカ族はヒッタイトからは蛮族扱いされていましたが、手ごわい相手でもありました。

ヒッタイト中王国のハンティリ2世の時代にカシュカ族の猛攻によりヒッタイト北部にある「聖なる都市ネリク」が陥落してしまった話もあります。

ハンティリ2世の時代にカシュカ族の脅威が増大したと言えるでしょう。

ヒッタイトの勢力は後退しましたが、王位継承は順調に行きハンティリ2世の息子であるジダンタ2世が即位しました。

ジダンタ2世の時代にエジプト新王国のトトメス3世が現れ北上しミタンニ王国と戦った話があります。

簒奪者

ジダンタ2世が亡くなると、フッジヤ2世がヒッタイト王になります。

フッジヤ2世はジダンタ2世の子ではありませんが、先々代のアルワムナの娘と結婚した人の一族だったのではないかとされています。

この辺りが不明な部分が多いと言えるでしょう。

フッジヤ2世ですが、政府高官のムワタリ1世に簒奪されてしまいました。

ムワタリ1世は人気取りを行おうとしますが、フッジヤ2世の子らの反撃にあい殺害されてしまいます。

ヒッタイト中王国の全盛期

ムワタリ1世の死後にヒッタイト王になったのが、トゥトハリヤ1世です。

トゥトハリヤ1世は自らの事を「父の玉座に登った」と述べており、ムワタリ1世に簒奪されたフッジヤ2世の子だと考えられています。

トゥトハリヤ1世は即位直後から精力的に動き西方で戦車600両と1万人以上の捕虜を連れて帰るなど大戦果を挙げました。

トゥトハリヤ1世はトルコ西部にあったアスワ国の討伐も行っています。

アスワ国の「アスワ」という地名が古代ギリシャを経て、現在の日本でも使われているアジアの語源になった話もあります。

トゥトハリヤ1世の攻勢は続きミタンニ王国に属していた都市もヒッタイトに寝返ったりもしています。

この頃になると、ミタンニは過去の様な強勢さは無くなっており、ヒッタイトの方が優位に立つ様になりました。

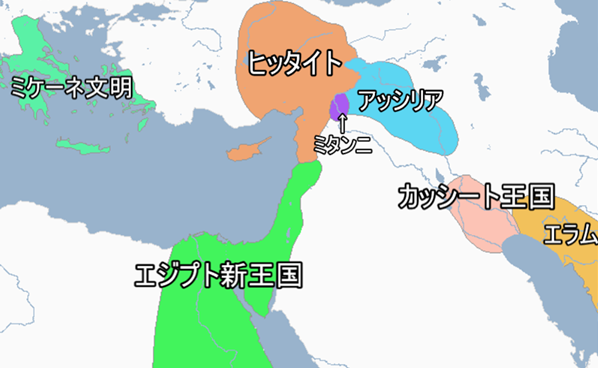

トゥトハリヤ1世の時代にヒッタイトが強大になった事でオリエントの世界はエジプト新王国、アナトリアのヒッタイト、シリアのミタンニ、メソポタミアのカッシートと4強時代に入ったと言えるでしょう。

トゥトハリヤ1世の時代にヒッタイト中王国は全盛期となりますが、快進撃は長くは続きませんでした。

ヒッタイト中王国の衰退

トゥトハリヤ1世の後継者がアルヌワンダ1世であり、この頃になるとヒッタイトは再び息切れをし始めました。

ヒッタイトの北にはカシュカ族がいましたが、ヒッタイト王国はカシュカ族に手を焼く事になります。

カシュカ族には統一国家が存在せず、一部族とヒッタイト王国が和平を結んでも、別部族がヒッタイト領内を荒しまわる有様でした。

こうした状況にヒッタイト王国は手を焼きアルヌワンダ1世の後継者であるトゥトハリヤ2世の時代になると、ヒッタイトはさらなる困難に直面し、首都のハットゥシャがカシュカ族により陥落しています。

ハットゥシャが陥落

ヒッタイトではテリピヌ法典が無事に機能し王位継承は比較的スムーズに行くようにはなりましたが、外敵により苦しめられる様になっていたわけです。

ヒッタイトがカシュカ族に首都のハットゥシャが陥落させられた時は、アナトリアに衝撃が走り西方に割拠していたアルザワ国は「ヒッタイトは終わりだ」という記述も残しています。

ヒッタイトは北からはカシュカ族の攻撃を受け首都が陥落し、西からはアルザワ国の攻撃もあり勢力は大きく縮小してしてしまいました。

首都のハットゥシャが陥落したトゥトハリヤ2世の時代までが、ヒッタイト中王国に区分される事が多いです。

首都のハットゥシャはカシュカ族により陥落しましたが、トゥトハリヤ2世の子のシュッピルリウマ1世が奪還に成功しました。

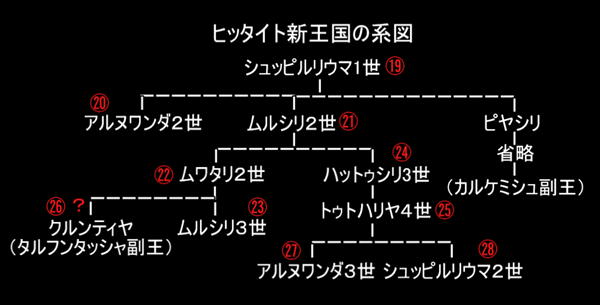

ヒッタイト新王国

シュッピルリウマ1世の登場

危機的な状況にあったヒッタイトを立て直したのが、シュッピルリウマ1世となります。

トゥトハリヤ2世の後継者となったのがトゥドハリヤ3世でしたが、シュッピルリウマ1世は将軍としての成果で満足する事は出来なかったのか王位を簒奪してしまいました。

シュッピルリウマ1世の王位簒奪行為はテリピヌ法典には反しますが、ヒッタイト帝国の復興を考える上では吉と出ます。

シュッピルリウマ1世の時代からが、ヒッタイト新王国時代に区分されますが、この時代から資料が豊富になり年代もはっきりとして来る様になります。

鉄の進化

ヒッタイト新王国の時代に鉄製の武器が大幅に進化したとも考えられています。

しかし、ヒッタイトは鉄の武器で周辺国を一気に圧倒したわけでもなく普通に苦戦もしたりしている状態です。

ヒッタイトで鉄製の技術が発展した理由ですが、アナトリア半島は穀物を豊富に採れる地域ではなかったのが大きな原因ともされています。

アナトリア半島にあるヒッタイトは、鉱山国であり生き残る為には金属は重要であり、生存の為にヒッタイトでは鉄が進化したともされているわけです。

ヒッタイトの躍進

シュッピルリウマ1世はヒッタイト王になりますが、東にはミタンニ王国、北にはカシュカ族、西にはアルザワ国と極めて難しい状況でした。

シュッピルリウマ1世は手始めに西のアルザワ国を攻撃し勢力を削ぎ、ミラ国の後継者問題にも介入し亡命してきた王子に娘を嫁がせるなど、やり手ぶりを見せる事になります。

バビロニアのカッシート王国とも政略結婚を行っています。

西のアルザワ国は滅ぼしたわけではありませんが、シュッピルリウマ1世により鎮まりを見せました。

シュッピルリウマ1世は北のカシュカ族を攻撃対象として鎮圧し、東ではアッジ国に姉妹を嫁がせるなど敵対していたハヤサ国を抑えこむなどもしています。

シュッピルリウマ1世の代になってから、ヒッタイトは再び強勢となりました。

戦争を行うだけではなく、政略結婚も織り交ぜてヒッタイトは上手くやったと言えるでしょう。

ヒッタイトとミタンニの勝負の行方

シュッピルリウマ1世はミタンニ王国への侵攻も開始しますが、ニブラニ山の戦いでミタンニ王のトゥシュラッタの前に敗れ去りました。

ヒッタイトを退けたミタンニ王国ですが、王位継承問題で内紛が起きてしまい独力でヒッタイトと戦うのが難しい状態になってしまいます。

ミタンニは宿敵であったエジプトと和平を結びヒッタイトと戦うしか道は無くなりました。

この時点でミタンニ王国はエジプトからの援助が無しでは、ヒッタイトと戦う事は出来なかったと言えるでしょう。

シュッピルリウマ1世は短期間でヒッタイトを復興し、一気にオリエントの強国までもっていったかの様に思うかも知れません。

しかし、シュッピルリウマ1世本人は「20年掛けた」と述べており、辛抱強く戦った結果としてヒッタイトは輝きを取り戻しました。

こうした中でエジプト新王国ではアメンホテプ4世の時代になります。

アメンホテプ4世って別名がアクエンアテンであり、国内の宗教改革に熱心でありアジアには大して興味を持ちませんでした。

これによりエジプト新王国からミタンニ王国への援助が止まってしまい、ヒッタイトとしては絶好のチャンスが回ってきたわけです。

シュッピルリウマ1世はミタンニ王国を滅ぼすべく首都を包囲しますが、ミタンニ王のトゥシュラッタは籠城戦を選択し強固に守りを固め挑発にも応じませんでした。

ヒッタイトがミタンニ王国を属国化

この頃のシュッピルリウマ1世はミタンニの属国であるイシュワ国を下したり、兵を移しウガリットやムキシュを下しカトナでは略奪を行いカデシュを破り、ダマスカスの近辺にまで侵攻するなど強勢でした。

シュッピルリウマ1世は大遠征を敢行してもいます。

古代オリエントの世界において、シュッピルリウマ1世の1年に及ぶ遠征は異例だと考えられています。

ヒッタイト王は祭礼を主催しなければならず、普通だったら、こんな大遠征は行わないとする見解が強くあります。

シュッピルリウマ1世も1年に及ぶ大遠征を行いましたが、流石に祭礼を行わないとまずいと思ったのか、キズワトナ国の大神官で息子のテリピヌに任せ1年に及ぶ大遠征は終わりを迎えました。

シュッピルリウマ1世の遠征を好機と考えた北方のカシュカ族が動き出したというのも、遠征を打ち切る理由にはなっているとされています。

ミタンニ王国はシュッピルリウマ1世がアナトリアに引き上げカシュカ族が動き出すと、失地の奪還に向けてエジプトと共に動き出しました。

エジプトもカデシュを奪還するなど戦果を挙げていますが、ミタンニ王国では内紛によりトゥシュラッタが亡くなり混乱状態になってしまいます。

シュッピルリウマ1世はミタンニの王子シャッティワザの即位に協力し、実質的にミタンニを属国化する事に成功しました。

ミタンニ王国は滅んではいませんが、再び強国に返り咲く事は無かったわけです。

ミタンニ王国はアッシリアに独立されたのも、勢力後退に大きく繋がったとされています。

エジプト王妃から驚きの要請

ミタンニ王国を属国化してもシュッピルリウマ1世の戦いは終わらず、カルケミシュを包囲しました。

カルケミシュを包囲中のシュッピルリウマ1世に驚く事が起き、エジプト王妃であるダハムンズがシュッピルリウマ1世の子を迎えたいと言ってきたわけです。

ダハムンズはツタンカーメンの妃とも言われていますが、この頃には未亡人となっていました。

ダハムンズの要請が成功すれば、シュッピルリウマ1世の子がエジプトのファラオになる事も考えられました。

シュッピルリウマ1世はダハムンズの要請を直ぐに信じる事ができず、宰相をエジプトに向かわせたりダハムンズの書簡を見て漸く信用した話があります。

シュッピルリウマ1世は息子の一人であるザナンザをエジプトに向かわせました。

しかし、ザナンザは何者かに殺害されてしまいファラオになる事ができなかったわけです。

これがザナンザ事件となり、エジプトでは新王としてアイがファラオとなりました。

シュッピルリウマ1世は激怒し、エジプトの支配下にあるシリアに遠征を行って勝利を得ています。

しかし、ヒッタイトでは疫病が流行しシュッピルリウマ1世自身も疫病により命を落としました。

シュッピルリウマ1世はエジプトの捕虜からの疫病により亡くなったともされています。

さらに、ヒッタイトでは後継車のアルヌワンダ2世も亡くなりました。

皆既日食による年代測定

シュッピルリウマ1世とアルヌワンダ2世立て続けに亡くなると、後継者になったのがアルヌワンダ2世の弟であるムルシリ2世となります。

シュッピルリウマ1世の様な英雄的な君主の後継者となったムルシリ2世は精神的にも大変な部分があったはずです。

ムルシリ2世が即位すると、周辺国はムルシリ2世を侮り独立して行く事になります。

ムルシリ2世の時代に注目されているのが皆既日食の記録です。

ムルシリ2世が即位して10年目に皆既日食が起きた記録が残っています。

皆既日食は計算で出すのが可能であり、ムルシリ2世の即位10年目が紀元前1312年だと推測されました。

当時としては何気なく残した皆既日食の記録なのかも知れませんが、後世の人間にとっては役立つ記録だと言えるでしょう。

疫病の中で奮戦

ムルシリ2世の時代は周辺国の離反や疫病も収まっておらず、ムルシリ2世は7日7夜不眠不休で祈り続けた話しがあります。

古代だと祈るしか方法が無かったのでしょう。

古代日本においても崇神天皇の時代に疫病が流行し、大物主の子孫を名乗るオオタタネコにより疫病が収まった話が残っています。

しかし、ヒッタイト王国での疫病な中々収まらず、こうした中でもムルシリ2世は奮戦し西のアルザワ国を攻撃し首都のアパサを陥落させています。

ムルシリ2世の時代にあったヒッタイトとアルザワの戦いでは、雷が落ちた事でムルシリ2世が勝利した話もあります。

尚、一つの説としてヒッタイトとアルザワとの戦いでは雷ではなく、隕石がアルザワの軍に落ちたとする説もある様です。

ムルシリ2世は歴史的な幸運に恵まれアルザワとの戦いに勝利したと言えるのかも知れません。

ムルシリ2世は国内で疫病が蔓延する中で、北方のカシュカ族とも戦い、エジプト、アッシリア、アッジ国、ハヤサ国と連年の様に戦い続けました。

ヒッタイト軍はカシュカ族との戦いでは鳥占いで敵の伏兵を察知し、勝利するなんていう神がかった技まで披露しています。

ムルシリ2世は外交・軍事と成果を挙げますが、国内の疫病は治まってはおらず人口は減少し続けました。

尚、ムルシリ2世が連年の様に遠征を続けた理由は、国内で疫病が蔓延し人口減が続き、労働力の確保の為に遠征を続けたとする説があります。

ムルシリ2世は捕虜を獲得し、労働力としたかった部分もあるのでしょう。

カデシュの戦い

ムルシリ2世の在位は25年ほど続きますが、ムルシリ2世の後継者となったのが息子であるムワタリ2世となります。

ムワタリ2世の時代には疫病が収まっていた様で、ヒッタイトは再び強国に返り咲いていました。

(カデシュの戦いの直前の勢力図)

ヒッタイトのムワタリ2世とエジプト新王国のラムセス2世の間で1274年にカデシュの戦いが勃発しています。

カデシュの戦いは、エジプト側の記録によると、ラメセス2世が勇猛さを見せて自ら戦の戦局を変えたとも伝わっています。

しかし、戦後処理を見るとヒッタイトの方が優勢だったのではないかとも考えられているわけです。

エジプトは勝利宣言はしていますが、カディシュの戦いでの勝者はヒッタイトだとする見方が優勢となっています。

尚、エジプトとヒッタイトは後に平和条約を結んでおり、これが世界最初の平和条約だとも考えられています。

カデシュの戦いで勝利したとみられるムワタリ2世ですが、晩年はエーゲ文明に属するミケーネ文明の勢力により脅かされる事になりました。

因みに、ムルシリ2世の実績の中で首都をハットゥシャからタルフンタッシャに遷した話があります。

しかし、ムワタリ2世が亡くなると、ムルシリ3世が即位するとヒッタイトは再び首都をハットゥシャに戻しました。

ムルシリ3世が首都を元に戻した理由は不明ですが、シリア情勢や宗教的な勢力との関係が原因しているのではないかと考えられています。

ヒッタイトとアッシリア

ムルシリ3世の時代になると、アッシリアが勢力を拡げヒッタイトの属国もアッシリアに靡くような状態になっていきました。

こうした中でアッシリア王アダド・ニラリ1世がヒッタイト王のムルシリ3世に書簡を送り「兄弟」と呼んだ話があります。

古代オリエントではエジプト新王国、ミタンニ王国、カッシート王国、ヒッタイト王国では互いを「兄弟」と呼んでおり、アッシリアも強国となりヒッタイトに「兄弟」と呼んだのでしょう。

このアダド・ニラリ1世の書簡に激怒したのが、ムルシリ3世であり「私とお前が同じ母親から生まれたとでも言いたいのか」と怒りの返信をした記録が残っています。

アッシリア人はシュメール人のウル第三王朝、アッカド、ミタンニなどの時代は弱小であり、従属国の道を歩んで来ました。

アッシリアは新興国と言ってもよく、ヒッタイト側からしてみれば気分はよくなかったのでしょう。

因みに、小国が大国に書簡を送る場合は「我が主」などの文言を使うのが普通となっており、ムルシリ3世からしてみれば、新興国のアッシリアの態度に激怒した事になります。

尚、アッシリアに怒りの返信をしたのはムルシリ3世ではなく、父親のムワタリ2世だったのではないかとする説もあります。

世界初の平和条約

ムルシリ3世は後に叔父のハットゥシリ3世と対立する様になり、王位を簒奪されてしまいました。

ムルシリ3世はエーゲ文明の方に行ったり、エジプト新王国でお世話になったりヒッタイト王に戻ろうとしますが、再びヒッタイト王に返り咲く事は無かったわけです。

ムルシリ3世を島流しにしたハットゥシリ3世がエジプトと世界最古の和平条約を結んでおり、これがカディシュ条約となります。

カディシュの戦いをヒッタイト側で戦ったのが、ムワタリ2世であり平和条約を結んだのが、ハットゥシリ3世という事になります。

エジプト側は戦ったのも平和条約を結んだのもラムセス2世です。

紀元前1246年にはラムセス2世にハットゥシリ3世の娘が嫁ぎました。

ラムセス2世が病気になった時には、ヒッタイト側が治癒を願ってイシュタル女神の像を貸し出した話もあり、ヒッタイトとエジプトは仲良くやっていたと言えるでしょう。

絶頂期からの転落

ハットゥシリ3世の時代頃からアナトリアでは旱魃などにより慢性的な食糧不足となり、エジプトや周辺の属国に対し食料を届ける様に依頼した話があります。

元々アナトリアは食糧が豊富に採れる地域ではなく、他国からの輸入に頼っている国でもありました。

ハットゥシリ3世が亡くなると、トゥトハリヤ4世が後継者となります。

トゥトハリヤ4世は建設王の異名を取り、各地に碑文や多くの石碑を残しました。

しかし、トゥトハリヤ4世の時代を考えると、勢力はむしろ後退したと言えるでしょう。

ヒッタイトはアッシリアに対し、防戦一方になってしまいました。

トゥトハリヤ4世の時代に従弟のクルンティヤが反乱を起こしヒッタイト王になった時期もある様です。

この辺りははっきりとしない部分でもあります。

アルヌワンダ3世がヒッタイト王に即位しますが、記録が殆どなく子供がないままに亡くなり、後継者になったのがシュッピルリウマ2世です。

ヒッタイトの滅亡

ヒッタイト側の滅亡の記録

シュッピルリウマ2世がヒッタイト王になったのが、紀元前1214年頃だとされているぜ。

シュッピルリウマ2世が記録に残る最後のヒッタイト王です。

ヒッタイト王国では、副王国としてタルフンタッシャとカルケミシュがありました。

ヒッタイト王国の本家と副王国のタルフンタッシャがシュッピルリウマ2世の時代に戦争になってしまった話があります。

尚、ヒッタイトのもう一つの副王国であるカルケミシュとはほぼ同格の条約が結ばれていたことが分かっており、この頃になるとヒッタイト本家の権威が低下している事が分かるはずです。

シュッピルリウマ2世がタルフンタッシャと戦ったのは、海路から穀物輸入するのを抑えようとしたする説もあり、ヒッタイトの本家の方では深刻な食糧不足があったと考えられています。

ハットゥシリ3世は地中海沿岸で海戦も行った記録もありますが、紀元前1180年ごろからヒッタイト語での記録は途絶えてしまい、ヒッタイトがどの様にして滅亡したのかは不明です。

ヒッタイト側の記録としては、ヒッタイトがどの様にして滅んだのか分からない状態だと言えるでしょう。

ヒッタイトは海の民により滅んだのか

ヒッタイトの同盟国だったエジプト新王国側の記録だと、ヒッタイトは海の民により滅亡したとされています。

エジプトのラムセス3世は海の民と戦い勝利しエジプトを守り切った話がありますが、ヒッタイトは海の民により滅亡したとされているわけです。

過去にはヒッタイトは海の民により滅ぼされたというのが定説となっていました。

海の民がヒッタイトに攻め込んで来たのであれば、痕跡が残るはずだと考古学者たちは考える様になります。

ヒッタイトのお隣にいるエーゲ文明の勢力は海の民により滅ぼされたとされており、1200年頃を境にミケーネ文明の彩文土器がエーゲ海沿岸から東地中海沿岸にかけて多く出土する様になりました。

土器に足が生えて勝手に移動するわけもない事から、海の民がエーゲ文明の勢力を荒しまわった時に、ミケーネ文明の彩文土器を奪い、各地へ移動したと考えらます。

考古学者は海の民は彩文土器を持っており、彩文土器の行方を探せばヒッタイトの滅亡と海の民の関係が分かると考えたわけです。

アナトリア半島ではミケーネ文明の彩文土器は沿岸部にばかりに集中しており、内陸部で見つかる事は殆どありません。

それを考えると、海の民はアナトリア半島の沿岸まで来た事は確実ですが、ヒッタイトの首都がある内陸部までは入っては行かなかったのではないかとする見解もあります。

ただし、この時期に首都のハットゥシャなど各地の都市が炎上した事が分かっており、ヒッタイトが大混乱にあった事は間違いないでしょう。

最近の研究だとヒッタイトの滅亡は謎であり、海の民が直接的な原因ではないとする説も多く存在しています。

ただし、海の民とヒッタイトの滅亡が全く関係ないわけではなく、海の民がアナトリアの沿岸に現れて荒しまわった事で、ヒッタイトは混乱し機能不全に陥ったとする説もあります。

アナトリア半島に海の民という様々な民族からなる難民連合が現れ、ヒッタイトの様々な制度が崩壊したとする説です。

それでも、紀元前1200年のカタストロフにより、ヒッタイトの首都であるハットゥシャが放棄され、住民であるヒッタイト人たちはいずこかに姿を消した事だけは間違いないでしょう。

ネオヒッタイトの存在

ヒッタイトの本家は滅亡しましたが、ヒッタイトの副王国は滅んだわけではありませんでした。

ヒッタイトにはタルフンタッシャとカルケミシュという二つの副王国が存在したわけです。

タルフンタッシャはヒッタイト本家のシュッピルリウマ2世と戦争をしましたが、カルケミシュの方はほぼ対等の立場でした。

タルフンタッシャはシュッピルリウマ2世の残した碑文によれば、シュッピルリウマ2世が滅ぼした事になっています。

しかし、碑文ではタルフンタッシャは滅びた事になっていますが、実際には滅びたわけではなかった様です。

カルケミシュの方もヒッタイト本家が滅んでも生き残っていました。

カルケミシュは後に分裂してしまいますが、ヒッタイトの副王国は紀元前1000年くらいまでは存続していたとされています。

ヒッタイトが滅んでから500年後にヒッタイト帝国の大王の名を名乗った人物もおり、ヒッタイトは滅亡後にも何かしらの影響を与えていたのかも知れません。

ヒッタイト滅亡後の世界

ヒッタイトが紀元前1200年のカタストロフにより滅亡すると、新時代の幕開けとなりました。

地中海の東岸ではフェニキュア人が海の航路で活躍し、シリアに入り込んだアラム人は内陸貿易により富を得ています。

エジプト新王国は弱体化しながらも生き残り、カッシート王国は滅亡しメソポタミア文明はイシン第二王朝の成立もありました。

ヒッタイト滅亡後のアナトリアにはフリギュア人がおり、勢力拡大を狙います。

エーゲ海の東にある古代ギリシアの世界ではアテネやスパルタなどのポリスが誕生しました。

ヒッタイトは滅亡しましたが、ヒッタイト滅亡後のオリエントの世界を見ると、普通に鉄器を持っており、ヒッタイト滅亡後に鉄の技術が世界に広まったとも言われています。

ヒッタイトは鉄を秘匿にしたとも言われていますが、特に隠してもいなかった説もありはっきりとしていない部分でもあります。